圣裔传承:傅超群,中华圣人傅說的嫡系后裔,世代植根于河南荥阳石洞沟村这片承载着三千年文明记忆的土地。石洞沟村,不仅是商王武丁时期贤相傅說的隐居之地与故里,更因深厚的历史积淀被国家七大部委联合认定为“中国传统古村落”遗址。据清顺治《汜水县志》卷六记载,此地古名“傅岩”,后历经“石蹬川”“石蹬沟”“湿镫沟”等名称更迭,最终定名为“石洞沟”,村名的变迁中,藏着傅氏家族与古村共生的千年密码。

作为傅說后裔,傅超群的家族血脉里流淌着对先祖的崇敬与对故土的眷恋。村中屹立千年的商相祠、供奉傅說的神庙、散落其间的古墓遗址,既是他家族荣耀的见证,也是他毕生守护的精神图腾。尽管古墓墓碑上的文字已随岁月风化模糊,但祖辈心口相传的傅說“版筑辅商”“武丁举贤”等神话传说,早已化作他生命中不可分割的一部分,驱动着他接过守护古村的“接力棒”。

自记事起,傅超群便跟随祖辈在石洞沟村的青砖黛瓦间长大。商相祠的飞檐斗拱、神庙的残碑断碣、古墓的封土堆,是他童年最深刻的记忆,也埋下了“守护”的种子。成年后,他正式接过祖辈的责任,成为古村的“活档案”与“守护神”。在他眼中,“守护不是占有,是让这片土地记得自己从哪里来”。七十余载春秋,他以血肉之躯为古村筑起“防火墙”,让商相祠的香火延续,让傅說的精神在石缝瓦砾间代代相传。除了“古村守护者”的身份,傅超群还有一个更贴近村民的称呼——“傅先生”。从青年时代起,他便继承家学行医,一干就是六十年。这六十年里,他的足迹遍布石洞沟的沟壑溪涧、田间地头,被村民称为“行走的健康地图”。

一、深山里的"父子兵"——两代医者的坚守誓言

凌晨两点的月光,把石洞沟村的山路铺成一条银带。77岁的傅超群背着磨得发亮的药箱,深一脚浅一脚地走在积雪覆盖的山路上,身后跟着拄着拐杖的儿子傅和尚。这是2023年冬夜的一次紧急出诊,八里地外的独居老人突发胸痛——这样的场景,在父子俩60年的行医生涯里,早已刻进了年轮。

在河南省荥阳市高山镇的群山褶皱里,石洞沟村像一颗被时光遗忘的明珠。这里平均海拔600米,最偏远的自然村距离镇卫生院16里山路,"翻两座山、蹚三条河"曾是村民就医的日常。当城市医院用CT机和微创手术吸引人才时,这个山村却靠着两代医者的脊梁,撑起了十里八乡的健康防线:父亲傅超群从18岁背起药箱至今,用60年光阴把青丝熬成白发;儿子傅和尚拖着小儿麻痹症致残的右腿,以全镇唯一执业医师的身份,成为父亲最坚实的拐杖。乡亲们说,傅家父子是会走路的"120",是深山里的"活菩萨",而他们自己总笑着摆手:"咱就是守着老少爷们的村医。"

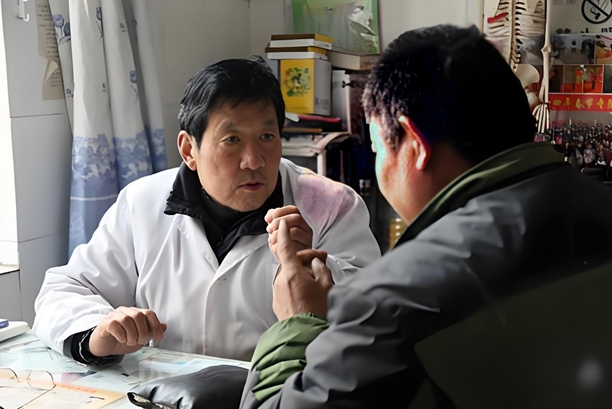

如今的乡村诊所里,电子血压计与泛黄的《伤寒论》并排摆放,傅超群号脉的手指仍能精准感知寸关尺的细微变化,傅和尚敲击键盘录入电子病历的动作同样熟练。当年轻医生像候鸟般涌向城市,这对"父子兵"却在山沟里扎下根来,用中西医结合的"十八般武艺"守护着2300多位村民的健康。他们的故事,是中国乡村医疗变迁的缩影,更是一曲用生命书写的"守护"之歌——在缺医少药的年代,他们是照亮黑暗的烛火;在医疗资源下沉的今天,他们仍是那盏永不熄灭的长明灯。

二、傅超群:从"赤脚医生"到"石洞神医"——半世纪的仁心之路

1.14岁拜师入岐黄:乱世中的中医传承

1948年的中原大地,硝烟尚未散尽。14岁的傅超群跪在张子芳军医的药柜前,鼻尖萦绕着当归与艾草的混合香气。这位曾在孙殿英部担任上校军医的老中医,用布满老茧的手翻开泛黄的《伤寒论》,在"太阳病,头痛发热,汗出 风"的条文下画了道红杠:"行医先修心,用药如用兵。"彼时的傅超群不会想到,这句教诲将成为他半个世纪行医生涯的指南针。

三年学徒生涯,他凌晨三点起床碾药,正午跟着师傅辨识草药,深夜在桐油灯下抄录医案。1952年麦收时节,邻村地主家的长工患"鼓胀病"(肝硬化腹水),肚子胀得像鼓,城里医院已拒诊。18岁的傅超群在师傅指导下开出"十枣汤",配伍甘遂、大戟等猛药,三剂下去竟让患者小便通利。这个被乡亲们传为"神迹"的病例,让他一夜成名——从此,"傅小先生"的名号在十里八乡传开。

计划经济年代的乡村,行医更像一场修行。傅超群白天在生产队挣工分,傍晚收工后药箱就被乡亲们围住。"那时下工后看病,饿着肚子走几十里路是常事。"他总在油灯下写到深夜,药方末尾必添一句"水煎温服,忌生冷",却从不提诊金。遇到家境稍好的农户,会端来一碗红糖鸡蛋茶;更多时候,他揣着半块红薯,在月光下翻过山梁回家。这种"只开方、不抓药、分文不取"的行医模式,一直延续到1966年他进入村卫生所。

2.雪夜坠山沟的坚守:54年出诊路上的"生死时刻"

雪夜出诊的记忆,像一根刺扎在傅超群的右腿上。1973年腊月廿八,北风卷着雪粒子砸在脸上生疼,他刚从东沟村看完产妇,回程时脚下一滑,连人带药箱滚进一丈多深的山沟。"当时只觉得右腿'咔嚓'一声,摸黑爬上来才发现裤腿全是血。"他在雪地里坐了半个钟头,咬着牙一瘸一拐走回卫生所,第二天照常给乡亲们诊脉,直到伤口化脓才肯休息——那道疤痕,至今仍在膝盖上泛着淡粉色。

翻山越岭的岁月里,这样的惊险成了常态。1985年山洪暴发,西坡村的孩子高烧惊厥,傅超群踩着齐腰深的洪水走了两小时,到患者家时药箱里的酒精棉已泡成糊状;2003年非典期间,他连续47天驻守隔离点,用苍术、艾叶熏蒸消毒,硬是让石洞沟村实现"零感染"。最忙的一次,他在28小时内往返五个自然村,处理农药中毒、骨折、难产三个急症,回家时鞋底子都磨穿了。

如今72岁的傅超群,黑发间难觅银丝,爬三层楼不喘气。"这身子骨是年轻时练出来的。"他拍着结实的胳膊笑道。那些年出诊全靠双脚丈量山路,最多时一天走40里,相当于绕标准操场跑50圈。药箱上的铜扣磨得锃亮,背带换过七次,却始终装着三样东西:针灸针、听诊器,还有一本翻烂的《伤寒论》——这是他行走山间的"三件宝"。

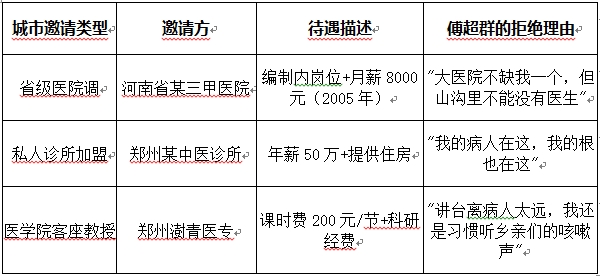

3.拒高薪守乡土:"我的根在这山沟里"

2010年深秋,郑州某连锁中医馆老板开着奔驰来接傅超群,承诺"年薪50万,配专车司机"。他望着院子里排队候诊的乡亲——抱着孙子的张大妈、拄着拐杖的李大爷、背着药篓的采药人,轻轻摇了摇头:"我走了,这些老伙计找谁把脉?"老板临走前丢下名片:"随时欢迎。"傅超群却把名片夹进《伤寒论》当书签,再也没碰过。

这种"不近人情"的坚守,源自他对乡村医疗的清醒认知。"现在年轻人都往城里跑,全镇12个村卫生室,有8个只剩老医生坐诊。"他掰着指头算:高山镇两万多常住人口,60岁以上老人占四成,高血压、糖尿病等慢性病需长期管理,"这些老人不会用智能手机挂号,走不动远路,我走了他们怎么办?"

2018年,荥阳市卫健委想调他去"乡医之家"坐班,他提出"不脱离临床"的条件,每周三天在城区培训年轻村医,两天回石洞沟坐诊。"在城里讲课,总惦记着卫生室的老病号。"他的手机里存着300多个乡亲的号码,置顶的是独居老人的紧急呼叫键——这个用了八年的老人机,铃声永远调至最大音量。

三、傅和尚:身残志坚的"追光者"——从残疾少年到持证村医

1.小儿麻痹症的阴影:乡村缺医少药的痛与悟

1978年的夏夜,石洞沟村的土坯房里,五岁的傅和尚发着高烧,右腿像灌了铅般沉重。傅超群背着儿子往公社卫生院赶,山路崎岖难行,等天亮抵达时,孩子右腿已失去知觉——急性脊髓灰质炎,这个在当时乡村足以致残的疾病,就这样刻进了傅家的记忆。"那时村里没有疫苗,卫生院只有退烧药,眼睁睁看着孩子右腿肌肉一点点萎缩。"傅和尚坐在药房窗前,右腿不自然地向外撇着,阳光在他脸上投下平静的光影,"小时候看着父亲背着药箱翻山,我就想,长大了也要成为医生,不让更多孩子像我一样留下遗憾。"

上世纪八十年代的中国乡村,小儿麻痹症是悬在儿童头上的利剑。数据显示,当时全国每年约有2000名儿童因延误治疗留下终身残疾,而偏远山区的发病率更是城市的3倍。傅和尚的童年,是在乡亲们同情的目光中度过的:别的孩子爬树掏鸟窝时,他只能坐在门槛上看父亲整理药柜;小伙伴们在晒谷场追逐嬉闹时,他正用树枝在地上画人体经络图。12岁那年,他偷偷用父亲的针灸针给自己右腿扎针,疼得满头大汗却不肯停手——这份与命运较劲的执拗,或许早已预示了他未来的道路。

2.从医专到执业证:残疾少年的"逆袭之路"

1996年秋天,郑州澍青医专的报到处前,拄着拐杖的傅和尚引起了骚动。这个右腿比左腿细一圈的农村青年,以高出录取线40分的成绩考入临床医学专业,成为当年最特殊的新生。别人走10分钟的路,他要走半小时,但从入学第一天起,教室第一排永远有他的座位;解剖实验课需要长时间站立,他就把残腿架在特制的铁架上,一站就是三小时。"有次缝合练习,他残腿突然抽筋,额头抵着手术台还在缝最后一针。"同班同学回忆道。

2001年执业医师资格考试,傅和尚在郑州考点引起了巡考老师的注意。这个用绷带把残腿绑在椅子上的考生,比别人多花了40分钟才答完试卷,却以全市前5%的成绩通过考核。当红色的执业医师证书寄到石洞沟村时,傅超群用相框把证书挂在诊室最显眼的位置——这是荥阳市高山镇唯一持有执业医师证的乡村医生,也是儿子用无数汗水换来的"通行证"。

3.陪父守乡土:"父亲守护我,我守护乡亲"

2003年春天,傅和尚拒绝了郑州某社区医院的录用通知,背着行囊回到了石洞沟村。"父亲当年为了我,拒绝了多少好机会?现在该我陪着他了。"他在村卫生所隔出半间药房,左手拄拐,右手抓药,动作比健全人还要麻利。如今的诊室里,父子俩分工默契:傅超群望闻问切开中药方,傅和尚负责测血糖、做心电图;遇到急症,父亲口述穴位,儿子精准下针;慢病管理档案里,父亲的毛笔字病历旁,是儿子打印的电子健康记录。

去年冬天的一个深夜,独居老人突发心梗,傅和尚拄着拐杖在雪地里连摔三跤,爬起来继续赶路。"当时脑子里只有一个念头:不能让父亲当年坠山沟的经历重演。"他跪在老人炕前做心肺复苏,残腿在冰冷的地面上硌出淤青,直到老人恢复心跳才发现手掌已磨出血泡。这样的场景,在他18年村医生涯里重复了无数次——从背着药箱蹒跚学步的残疾少年,到如今守护两千多村民健康的持证村医,傅和尚用行动诠释着:真正的医者,从来不需要健全的双腿,只需要一颗向光而行的心。

四、医者仁心:54年的"免费账单"与全国患者的"福音"

1."先看病后交钱":泛黄账本里的民生温度

诊室角落的铁皮柜里,锁着傅超群行医54年的秘密:三十多本泛黄的账册,纸张脆得一碰就掉渣,上面用毛笔记录着"李大爷 感冒欠3.5元""张婶针灸免"等字样。这些累计50年欠款超10万元的账单,大多成了永远无法兑现的"良心债"。1982年,西坡村孤寡老人王老太患肺气肿,傅超群连续三个月上门输液,临终前拉着他的手流泪:"账还不上了..."他当场烧掉欠条:"您安心走,医药费算我的。"

改革开放初期的乡村,"鸡蛋换药"曾是常见的支付方式。傅超群的药箱底层总有个竹篮,装着乡亲们硬塞的红薯、玉米和土鸡蛋——这些"实物诊费",他转头就分给了更贫困的患者。2003年非典期间,他把卫生所仅存的口罩全送给隔离户,自己用纱布缝制成简易防护品;2020年新冠疫情暴发,父子俩将准备过年的积蓄全部购成退烧药,免费发放给村民。300+贫困患者免费诊疗的数字背后,是账本里那些从未被催讨的欠款:1996年赵家坳地震,全村房屋倒塌,他主动撕毁所有村民的欠条;2018年暴雨冲毁农田,他宣布"受灾户医药费全免"。

"傅医生的账本记的不是钱,是咱老百姓的命。"抱着孙子来复诊的李翠花抹着眼泪说。2019年她孙子高烧惊厥,傅和尚冒雨背着孩子跑了十里地,垫付的800元住院费至今没提过。如今卫生所墙上贴着微信收款码,但傅超群仍坚持"记账本"传统:"老年人不会用手机,记下来心里踏实。"那些新账本上,"免""欠"字样依然频繁出现,只是旁边多了儿子傅和尚的签名——两代人的笔迹在纸上重叠,像一场跨越时空的医者对话。

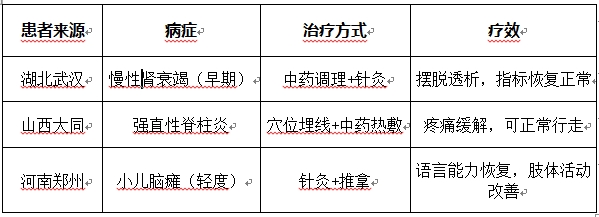

2.从"十里八乡"到"全国患者":中医疑难杂症的"民间解法"

傅超群的诊室抽屉里,锁着一沓来自全国各地的感谢信。湖北武汉的张先生在信里写道:"西医说我必须终身透析,傅老用三个月中药让肌酐从700降到正常。"这个被三甲医院判"死刑"的慢性肾衰竭患者,2017年辗转找到石洞沟村时,全身浮肿得连鞋都穿不上。傅超群以《伤寒论》"少阴病"立论,开出麻黄附子细辛汤加减方,配合艾灸关元、气海穴,三个月后奇迹出现——患者尿蛋白转阴,至今未复发。

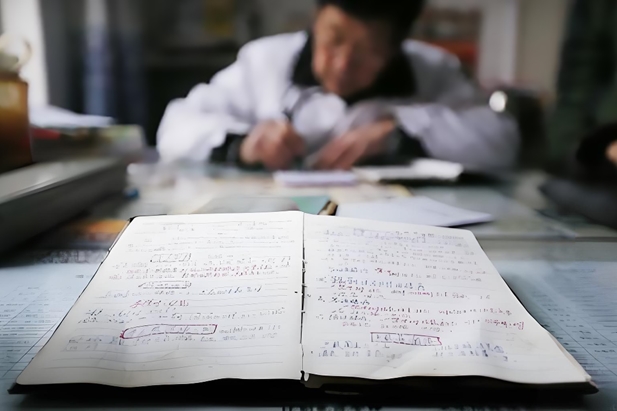

这种"民间解法"吸引着越来越多疑难杂症患者。2019年,山西大同的强直性脊柱炎患者刘刚坐着轮椅来求医,傅超群独创"穴位埋线+中药热敷"疗法,在患者大椎、肾俞等穴位植入羊肠线,配合自制的"乌头汤"药包热敷。半年后,这个曾被断言"终身瘫痪"的年轻人,竟能拄着拐杖爬山。傅超群的病例笔记里,记满这类突破常规的治法:用"当归四逆汤"治疗糖尿病足、"温胆汤"调理抑郁症、针灸"十三鬼穴"抢救精神障碍急性发作——这些厚达五本的手写笔记,被郑州某中医院专家评价为"基层中医的活字典"。

去年春天,一位美国留学生专程回国求医。这个患顽固性失眠三年的年轻人,在国外服用安眠药仍彻夜难眠。傅超群诊断为"心肾不交",开出"黄连阿胶汤"加减方,配合耳穴压豆疗法。一周后患者能入睡六小时,临走前在留言本上用中文写道:"中医不是慢郎中,是生命的魔术师。"如今卫生所墙上,除了锦旗还贴着世界地图,傅和尚用红笔标注着患者来源:从黑龙江到海南,从新疆到台湾,这个深山里的小诊室,正通过岐黄之术与世界相连。

五、乡村医疗变迁:从"担架抬病号"到"医保全覆盖"的时代印记

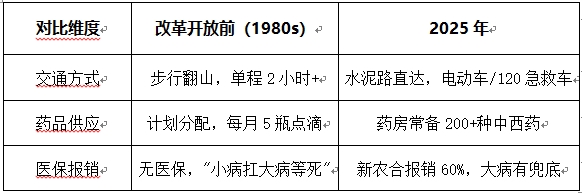

傅超群的诊室墙上挂着两张地图:1983年手绘的《石洞沟村求医路线图》上,红线标注着12条需要攀爬的山路;2023年的卫星地图里,蓝线勾勒出"村村通"水泥路网络。两张地图的重叠处,是这个山村54年医疗变迁的密码——从"翻山越岭抬担架"到"120十分钟到村口",从"计划药品凭票领"到"医保刷卡即时报",父子俩用布满老茧的双手,触摸着中国乡村医疗进步的脉搏。

1.40年行医条件对比:从"翻山越岭"到"水泥路通家门口"

1976年那个暴雨夜,傅超群至今记得清晰:产妇大出血,八个壮汉用麻绳捆着门板当担架,踩着泥泞翻山。"走到半路产妇就没气了,血把担架染红了一路。"他攥着拳头捶了下桌子,药柜上的玻璃罐跟着震颤。那时的村卫生所只有阿司匹林、青霉素等"老三样",输液瓶要反复蒸煮消毒,针灸针用酒精棉擦过后重复使用。1982年推行家庭联产承包责任制后,药品供应稍有改善,但每月仍限量分配5瓶葡萄糖注射液,"发烧40度才舍得用"。

2018年,国家"健康扶贫"政策春风吹进石洞沟村。3.5米宽的水泥路通到卫生所门口,太阳能路灯照亮了曾经漆黑的山路;标准化药房里,冷藏柜储存着胰岛素,智能药柜能自动盘点库存;傅和尚的电脑里,村民电子健康档案详细记录着血压、血糖等数据,与镇卫生院实时联网。"现在做心电图、查血常规都不用出村,结果直接传上级医院会诊。"傅和尚点开医保结算系统,屏幕上跳出"实时报销60%"的字样——这个数字背后,是2025年国家基本医保覆盖率达98%的民生答卷。

2."乡医之家"的传承:从父子俩到"乡村医疗火种"

"培养一个乡医,就是给山沟里留一盏灯。"傅超群坐在荥阳市"乡医之家"的讲台前,面前是30名年轻村医。这个由他牵头成立的培训基地,墙上挂满了学员的结业证书:从2015年至今,已有126名乡村医生在这里学习中西医结合诊疗技术。72岁的他戴着老花镜备课,教案上密密麻麻写着"小儿腹泻推拿手法""高血压中药调理方"等实用技能——这些凝结着54年经验的"土办法",正通过年轻医生的脚步走向更多山村。

乡村医生流失是时代难题。数据显示,2020年全国乡村医生数量较2010年减少15%,高山镇12个村卫生室中,8个仅余一名老村医坚守。傅超群父子却用行动破解困局:傅和尚带教的3名学徒中,2人考取执业助理医师资格;他们首创的"1+1+N"帮带模式(1名老村医带1名年轻医生服务N个自然村),已在荥阳全市推广。"年轻人嫌收入低?我们就争取政策支持。"傅和尚翻出手机里的文件——2024年新实施的《乡村医生岗位津贴办法》,让持证村医月收入增加2000元,"现在每月能挣4000多,够养家糊口了"。

去年冬天,23岁的医专毕业生小李来到石洞沟村实习。这个零零后姑娘起初嫌弃条件简陋,直到看见傅和尚拄着拐杖在雪夜出诊。"傅老师说'当村医要耐住寂寞,但不能冷了人心'。"如今小李已能独立处理常见病,她的电子病历系统里,存着傅超群手写的《临证心得》扫描件——两代医者的智慧,正在数据时代完成交接。诊室窗外,傅超群种下的那棵杜仲树已亭亭如盖,这味强筋健骨的中药,恰似乡村医疗生生不息的隐喻。

六、结语:守护与传承——两代医者的"山村答案"

晨光穿透石洞沟村的薄雾,照在傅超群诊室的铜药碾上,也照在傅和尚整理的电子健康档案上。这两种相隔半个世纪的医疗符号,在72岁老中医与48岁残疾村医的身影间完成了完美接力。当央视《向幸福出发》栏目组将镜头对准这个山村卫生所时,观众看到的不仅是父子俩54年的行医故事,更是中国乡村医疗最动人的缩影——他们用布满老茧的双手,在群山褶皱里写下"坚守"二字;用跨越两代的接力,在缺医少药的土地上播撒"仁心"的种子;用中西医结合的探索,让"传承"的薪火在数字时代依然明亮。

傅超群的诊桌抽屉里,锁着三样宝贝:1966年的赤脚医生证、2018年国家卫健委颁发的"全国优秀乡村医生"奖章、孙子傅明轩用毛笔写的"长大后我要当医生"。这个正在读医科大学的少年,周末总在药房帮忙抓药,稚嫩的手指已能准确辨认当归与独活。"干到走不动为止"的誓言,正在这个三世同堂的医者家庭里延续。而墙上那面"活菩萨"锦旗旁,新添的"河南省基层名中医工作室"牌匾,昭示着传统岐黄之术在新时代的价值——当城市医院用AI辅助诊断时,这个山村卫生所证明:最先进的医疗技术,永远比不上"把病人当亲人"的温度。

他们用60年的足迹告诉我们:

坚守是医者的底色,

仁心是行医的初心,

传承是不老的薪火,

——这,就是深山里的"山村答案"。

傅超群的人生,是一部与石洞沟村深度绑定的史诗。作为傅說后裔,他延续着家族对文明根脉的守护;作为古村卫士,他让千年遗产免于湮没;作为乡村医者,他用六十年仁心守护着一方百姓的安康。在他身上,“传承”不再是抽象的概念,而是每日清扫祠庙的扫帚、药箱里的草药、对孩童讲述传说时的眼神。

如今,石洞沟村的炊烟依旧袅袅,商相祠的钟声仍在回荡。傅超群虽已满头华发,但每当他站在傅說神庙前,目光掠过古村的一砖一瓦,总能让人想起祖辈流传的那句话:“圣人的故事不会老,守故事的人也不会老。”他用一生诠释了何为“守土有责”,更让世人看见:真正的文化传承,从来不只是文物的留存,更是人心的坚守。

撰稿摄影:傅远翔